こんにちは、福井県でそば粉のお菓子を作っておりますソボクニシフォンです。

蕎麦の歴史は長く、縄文遺跡からそばの種子が出土したことから少なくとも縄文時代後期にはそばが栽培され食されていたと考えられます。古くから日本人の食文化とともにあったそばは全国各地で独自の品種が育てられてきました。

今回は、その長い歴史の中から二分化した「在来種」と「品種改良種」についてそれぞれの魅力や違いをご紹介したいと思います。

在来種とは何か?

在来種とは、長年その土地で栽培されその地域の気候や風土に適応してきた蕎麦の原種のことです。香りが良く濃い旨味を持ち合わせていてそれぞれの地域の種ごとに香りや味に差があるのも魅力です。

- 代表例:福井在来、戸隠在来、岩手在来、祖谷在来など

- 特徴:小粒で収穫量は少ないが香りや風味が豊か

- 草丈が不揃いで倒れやすく収穫タイミングが難しい、収穫量が天災に左右されやすい

品種改良種とは何か?

品種改良種は、収穫量や栽培効率を高める目的で改良された品種です。同じタイミングで同じ成熟度になるため収穫しやすく安定的に供給できるメリットがあります。

- 代表例:キタワセソバ、常陸秋そば、信濃1号など

- 特徴:草丈が揃い倒れにくく栽培安定性が高い

- 在来種に比べて香りや風味が劣る傾向がある

在来種と品種改良種の比較

在来種と品種改良種のそれぞれの特徴をまとめると下記のようになります。

| 在来種 | 品種改良種 | |

|---|---|---|

| 香り・風味 | 非常に豊か | やや控えめ |

| 収穫量 | 少ない | 多い |

| 栽培の安定性 | 不安定 | 安定 |

| 食味の個性 | 強い | 均一・無難 |

| 市場流通 | 希少性あり | 流通量多め |

こうして比較すると、それまで在来種の蕎麦を育てていた地域で大量生産・安定供給を目的として品種改良が推奨された理由がわかります。現代の農業にとって、一つの面積でいかに多く生産ができるか、またいかに効率よく収穫ができるかが重要であると考えられたため全国各地で蕎麦の品種改良が進められました。

在来種が美味しいと言われる理由

品種改良種は蕎麦を安定して収穫するために改良された品種で、同じ時期に同じ成熟度になり収穫しやすいことが特徴です。それに対して在来種は一粒一粒の成長速度や形が異なり、成熟度はまちまちで完熟した黒い実からまだ粒が熟しきっていない緑色の実までが混在して収穫されます。※これを雑駁(ざっぱく)といいます。(雑然としている、まとまりがないという意味だそうです。)

そして、そんな雑駁こそが在来種の蕎麦の旨味の理由であり魅力です。

完熟した実のコクと、未熟な実の爽やかな香りが入り混じり蕎麦の風味に層ができ単一的ではない複雑で奥深い味わいになるのです。

これが在来種の蕎麦が美味しいと言われる理由です。

福井の在来種の魅力

全国各地で品種改良が推奨され在来種が消えゆく中で、品種改良を行わなかったのが福井県です。

福井県は「在来種そば王国」と称されるほど蕎麦の品種が残されていて、福井県食品加工研究所では22系統もの在来種が保管されています。それぞれに特徴が異なり味や風味に高い評価を得ています。

| 品種名 | 特徴 |

|---|---|

| 大野在来 | 小粒で香りが強い |

| 丸岡在来 | 見た目が美しく香り高い |

| 今庄在来 | 歩留まり良く食感しっかり |

| 美山南宮地在来 | 粒が大きく香り際立つ |

福井県にはなぜこんなにも多くの在来種があるのか

福井県に多様な在来種が残っている背景には、自然環境と食文化、地域性、行政の支援が複合的に関係しています。

1. 蕎麦が根付いた食文化

福井県では冠婚葬祭や節目の食事に蕎麦が登場する習慣があり、家庭で蕎麦を打つ文化も長年続いてきました。友人の結婚式や親族の葬儀でも越前蕎麦が出てくることがあり、年越しそばも家族やご近所の方が手打ちしたものをいただいていたので、子どもの頃から蕎麦は身近な食べ物であったと思います。

2. 地理的・気候的条件

山間部が多く昼夜の寒暖差がある福井県は、蕎麦の栽培に適した気候を持ち地域によって環境が異なることでそれぞれの品種が独自に進化しました。

3. 品種の隔離と独立性

交通が発達する以前、各地域は隔離された栽培圏であり自然交雑が起こりにくかったため、地域独自の蕎麦が代々保存されてきました。

4. 味へのこだわり

福井県民は蕎麦の“風味”に価値を置いており香り高く美味しい蕎麦が身近なものでした。効率の良さや収穫量を増やすことよりも“美味いそばが食べたい”という気持ちを大切にしたことが在来種が守られ続けた理由の一つだと考えられます。

5. 行政・研究機関の支援

福井県自体が在来種の保存に力を入れており品質の管理が徹底されています。行政が品種改良を推奨せず在来種を守る動きであったためここまで多くの在来種が保存されてきました。

福井県の在来種は偶然に残ったものではなく、“風土・食文化・人々”が重なって地域全体で大切に育まれてきたのです。

在来種の再評価と復活

近年、在来種の持つ香りや風味の豊かさが改めて注目され、全国各地で在来種の保持や復活を進める動きがあります。しかし、すでに品種改良種がある土地で在来種を復活させることは容易いことではありません。

その理由として、

- 在来種は品種改良種に比べて競争力が弱いこと

- 蕎麦は風で受粉することはほとんどなく昆虫によって受粉される虫媒花であること

が挙げられます。

在来種の復活のため栽培を始めても、近い場所で品種改良種が栽培されていると昆虫による受粉によっていつの間にか交配され競争力の弱い在来種が負けてしまうからです。そのため、在来種を復活させるには栽培地を遠く離したり山間部で隔離させて栽培するなど徹底した管理が必要になります。

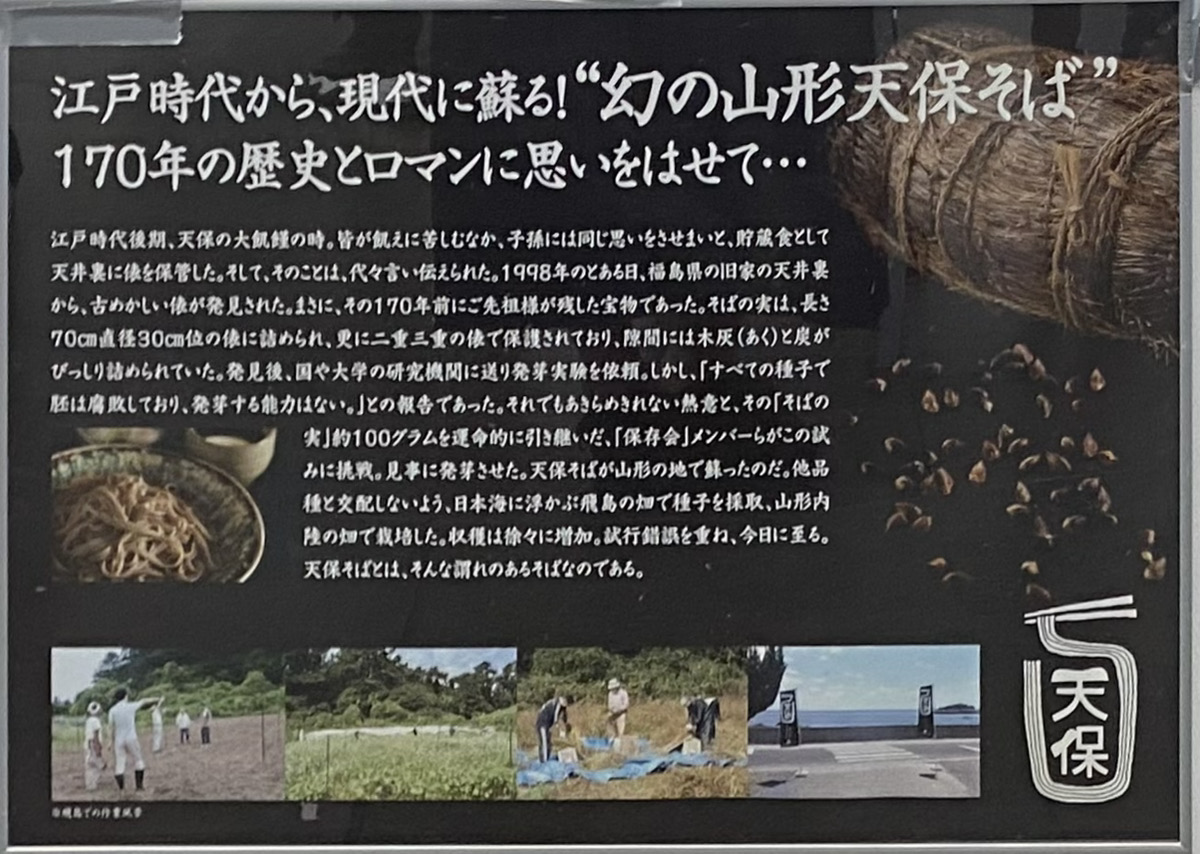

在来種の蕎麦を見事復活させた山形県の“天保そば”

そのような環境下でも在来種の蕎麦を見事に復活させたのが山形県の“天保そば”です。

江戸時代後期の天保の大飢饉。人々が飢えに苦しむ中、子孫に同じ思いをさせたくないと天井裏に蕎麦の実が入った俵を隠しました。それから170年ほど経ち、1998年に福島県の旧家からそば俵が発見されました。国や大学の研究機関に送り発芽実験を依頼しましたが、「すべての種子で胚は腐敗しており発芽する能力はない。」と報告がありました。しかし、山形のそば職人たちが立ち上げた“天保そば保存会”のメンバーが諦めずに挑戦を続けとうとう発芽に成功したのです。

栽培は品種改良種との交配をさけるために日本海に浮かぶ離島で続け、様々な困難を乗り越えて10年以上かけて復活しました。

天保4年~7年は異常気象によって農作物の収穫量が激減し米の価格が高騰したことから多くの人々が飢えに苦しみ、20万人以上が飢餓や疫病で亡くなりました。自分たちと同じ思いをさせたくないと天井裏に蕎麦を隠した子孫への優しさと、その気持ちを受け取り諦めずに復活させた天保そば保存会の方々の情熱が宿ったお蕎麦はとても美味しかったです。

天保そばは品種改良種との交配を避けるために船で1時間以上かかる山形県唯一の離島で栽培されました。それほど明確な隔離をしないと在来種は負けてしまうのです。

在来種の蕎麦を復活させることは容易いことではありませんが、人々の情熱と理解、そして徹底した管理体制があれば決して不可能なことでもありません。今はもうなくなってしまった全国各地の在来種の蕎麦たちにいつの日かまた出会えることを願わずにはいられません。

まとめ

品種改良は蕎麦だけではなく様々な作物で行われています。大量生産・安定供給を目的に行ったものもあれば食感や食味を変えるために行う場合もあり、現代において品種改良の全てが悪だとは言い切れずにいます。

しかし、古くからその土地に根ざし、日本の食文化の発展をともにした様々な食材の「在来種」がこの世から消えてしまうことはとても惜しいことだと個人的には思っています。私たちが存在するはるか昔からその土地に暮らす人々が育てて食べ、そしてまた次の世代へ受け継がれる、そんな歴史の中で少しずつ自然環境に適応していった在来種はその土地の歴史や記憶が詰まった大切な種です。